高海拔流浪-麦可·山下《寻访香格里拉》摄影集精选

伊莉莎白·毕博曾提道,“人们说香格里拉只是一个概念,不是一个地方,蜿蜒的茶马古道同样如此。”在发生以下故事之前的大量时间,我们都在云南享受茶叶的醇厚;当我们开始跨过丹巴、穿着厚重的棉服在4500米海拔挖出几百万元的冬虫夏草、并在漫天飘雪的寒冷下躲进牦牛毡帐里喝酥油茶时,神秘的游牧民族气势恢宏地向我们展开。

在几乎没有树木生长的青藏高原上,牦牛粪就是烤火取暖及烹煮食物的燃料。采集牦牛粪是女人和小孩的工作。

在藏区,制作牦牛油仍是每天必做的工作。即使有了像电视这样的现代电器,牦牛油依旧以手工搅拌、分离。

在夏季,游牧家庭共同居住在牦牛毡帐里,放养牲口,也寻找珍贵的冬虫夏草。

多少世纪以来,生活在气候严酷又变幻莫测的青藏高原上的游牧家庭,依靠传统的黑色牦牛毡帐遮风挡雨。

一场早来的暴风雪如薄帘子一般,遮住了雅砻江边吃草的牦牛群。

年轻的母亲正在生火,准备为一家七口做饭,年纪还小的儿子在一旁观看学习。这个三代同堂的游牧家庭一起住在帐篷里。

采集冬虫夏草的工作逐渐取代放牧,成为今天牧民最主要的谋生方式,而且往往举全家族之力。他们用自制的铲子和锹,将这种寄生真菌挖出地面。

刚从草原采集冬虫夏草回来的牧人将其中品相最佳的几只展示给交易商看。

牧民聚集在世界最高的小镇、海拔4150米的石渠,清洗并展示他们的货品,忠实的小藏马浑然不觉自己正在被时代所淘汰。

青藏高原的生存环境可以说是地球上最为严酷的,但这片看似荒芜、没有树木生长的土地,其实是牦牛、绵羊与山羊最丰美的草原。一年之中,游牧家族要在茶马古道上最高的山口驻留八九个月,把牲口养肥以备出售,只在冬天最冷的两三个月返回镇上的住处。这些游牧家族很醒目,通常以5-15个家庭为单位,居住在一眼就能认出的黑色牦牛毡帐或政府提供的或白色或蓝色的帐篷内,但这些人以及他们的生活方式正随着政府推行的定居政策而渐渐消失。

在严苛的条件下努力求生的民族向来让我着迷,他们也总是排在我的摄影清单之首。5月底,一场猛烈的暴风雪突然来袭,我们顶风冒雪来到四川与青海交界处石渠一带的牧区。这里海拔4500米,远在林木线之上。我透过纷飞雪花形成的天然散射屏拍下牦牛在绿色山坡前的剪影,直到它们的身影完全隐没在帘幕般的大雪中。然后我们向附近的一个帐篷群走去,几只烟囱正吐着浓浓的烟雾。迎接我们的是一句句“扎西德勒”(你好)和一碗碗牦牛酥油茶。主人土登告诉我们,现在正值冬虫夏草收获的季节,在这两个月期间,所有的游牧人都会前往草原,寻找这种长相怪异但价值极高的真菌。这种寄生真菌类植物只出现在青藏高原的高海拔地区,可以制成世界上最名贵的中药。在北京和上海,冬虫夏草每公斤可卖到50万元人民币——令黄金的价格望尘莫及。

冬天,真菌侵入其所寄生的蛾幼虫体内啃食幼虫;到了春天和初夏,僵化的虫体内长出纠结的菌丝并破土而出,“冬虫夏草”由此得名,这个名称其实道尽了一切。

冬虫夏草可以完整吃下,也可制成胶囊或像泡茶那样饮用。中国人相信它有超凡的功效,从性功能障碍、阿兹海默症、癌症到SARS(非典型肺炎),可谓包医百病。事实上,正是2003年的SARS疫情让冬虫夏草第一次受到全球瞩目,价格疯狂飙涨。

即使在海拔4500米的原产地,每只冬虫夏草也能卖到5-10美金。如果每个人每天平均采集50只虫,就是一笔不小的收入,于是淘“金”热不可避免地随之而来。无分男女,老少齐上,全都把头凑近地面,寻找从泥土里冒出来的、长得像虫子一样的奇异真菌。牧民出售冬虫夏草所赚得的收入,让他们的生活水平有了较大幅度的提高:主要交通工具不再是步履坚定的藏马,而是代之以摩托车;身上穿戴的可能是牦牛皮外套或毛帽,但同样也可能是North Face或Patagonia的防水衣物;手机甚至iPhone和iPod,都相当普遍。而在镇上拥有一套供冬天居住的固定住所,让孩子上好学校,都在能力可及的范围之内。冬虫夏草正在改变青藏高原的面貌,使传统游牧生活成为过往的遗迹。它取代了茶叶与马匹,成为茶马古道上的新货币。

土登邀请我们第二天一早和他一起去采集冬虫夏草,我们牧区之行的第一个夜晚就在由政府提供给他家的白色帐篷中度过。他说,与传统的牦牛毡帐相比,他喜欢这种防水、内部较为敞亮的帐篷。付庆与我和土登全家——他的太太嘎曾、女儿次仁卓玛、儿子贡巴敦则——共同睡在一顶帐篷内。在牧区,帐篷里的人越多越好,有助于保持温暖。无奈的是,鼾声和负责守卫的獒犬的吠声,再加上我为了 对抗高山症服用的利尿剂,让我不得不一次次起身跑到外面,睡眠变成了一种奢望。

迎接我们的是一句句“扎西德勒”(你好)和一碗碗牦牛酥油茶。主人土登告诉我们,现在正值冬虫夏草收获的季节,在这两个月期间,所有的游牧人都会前往草原,寻找这种长相怪异但价值极高的真菌。

第二天,我们(至少我和嘎曾)黎明即起。在青藏高原传统的游牧习俗中,家中的女主人总是最早起床的一个。嘎曾先是给牦牛粪火堆添加燃料,然后烧热水准备煮茶和糌粑。接着,她把帐篷周围的雪铲开,到草原上把12只母牦牛赶回来挤奶。过了一个小时,完成挤奶工作的她又收集到更多用来当燃料的牛粪,然后才把土登和其他人叫醒吃早餐,早餐包括糌粑、快餐拉面以及少不了的酥油茶。吃饱喝足的我们跟着土登家族的其他20名成员跳上摩托车,前往大约一小时车程以外、海拔5000米的冬虫夏草采集地。

一行人把挖虫用的自制铁锹扎在皮带里,空的红色拉面袋塞在口袋里(用来装他们恐怖的宝物),每当有人找到一只虫,大家伙就从各自的地点跑过来,对虫子的大小和质量品头论足一番,之后又四散开来各自寻宝。每个人都是相同的姿势,头低到几乎贴近地面,离地只有几厘米。我也跟他们一起俯身在地,相机贴近地面,试着在这些游牧人前往下一个采集地寻找更多财富之前,拍下一张照片。 到了午餐时间,土登家族中的一名妇女提议到数百米以上、风景较好的坡顶上用餐。我一边叹气,一边振作精神,又爬了一小时累人的山路。我羡慕地看着我的新朋友们跑上山,跟在后头的付庆和我,速度只有他们的四分之一。那天午后下山时,付庆说他头很痛,而且心跳剧烈。我们回到停摩托车的地方,又往下骑了数百米,他仍不见好转。当晚他胃口不佳,吃得很少,很早就睡了。次日早晨,付庆的情况更糟了,他一晚上辗转难眠,心跳快速而且开始咳血。我们怀疑他患了高山症,必须转移到低海拔的地方,于是即刻动身前往5小时车程外的青海玉树。海拔约3700米的玉树因为2010年的一场大地震而闻名,那场地震几乎将玉树夷为平地,灾后的玉树变成了一座帐篷城市。我们找到玉树唯一的医生——这里唯一的医院震毁后,他便在临时搭建的庇护所里接诊。他确认付庆患了高原肺水肿,这是一种严重的高山症,有可能致命。医生给付庆输了氧气,但告诉我们还要到海拔更低的地方。第四天,开了16小时的车后我们终于抵达西宁,让付庆去正规的医院看病。然而即使那里的海拔只有2100米,医生还是认为太高,要付庆尽早回家,但只能搭乘火车,不能坐飞机,因为他的病情依然处于危险状态。我们把付庆送上火车,嘱咐他好好休养。很幸运,返家后不久,付庆就康复了。

像付庆这样的地陪是新闻领域中的无名英雄。他们担任向导、制作人、协调人、研究者、口译、秘书、会计、餐厅评论员和行李工,有时还充当司机,而付庆是其中的佼佼者。他同时也是知识渊博又好相处的旅伴。付庆脱离了危险,我却忽然感觉到一丝讽刺的意味:尽管冬虫夏草号称能治百病,但高原肺水肿却不在其列。

麦可·山下

麦可·山下(Michael Yamashita),为美国《国家地理》杂志拍摄超过30年的资深摄影师,毕业于美国康涅狄格州卫斯理大学(Wesleyan University)亚洲研究学系,之后曾在亚洲旅游、生活7年,能说流利的日语,曾居住在日本、曼谷和新加坡。他的作品曾获得过许多专业奖项,以关注亚洲地貌与传奇的史诗报道著称。他为《国家地理》杂志拍摄过许多大型专题,包括追寻马可·波罗与郑和等伟大探险家的旅程,以及追溯日本俳句大师松尾芭蕉的生平。

之前,麦可·山下已出版了9 本摄影作品集,包括《长城:从开始到尽头》、《纽约上空》、《郑和:追寻中国伟大探险家的史诗之旅》、《马可·波罗:一个摄影师的旅程》、《湄公河:母亲河之旅》,以及《日本花园》等。《寻访香格里拉》是他的第10本摄影作品集。本文的图片及文字均来源于他的新书《寻访香格里拉》(2013年1月上市)。

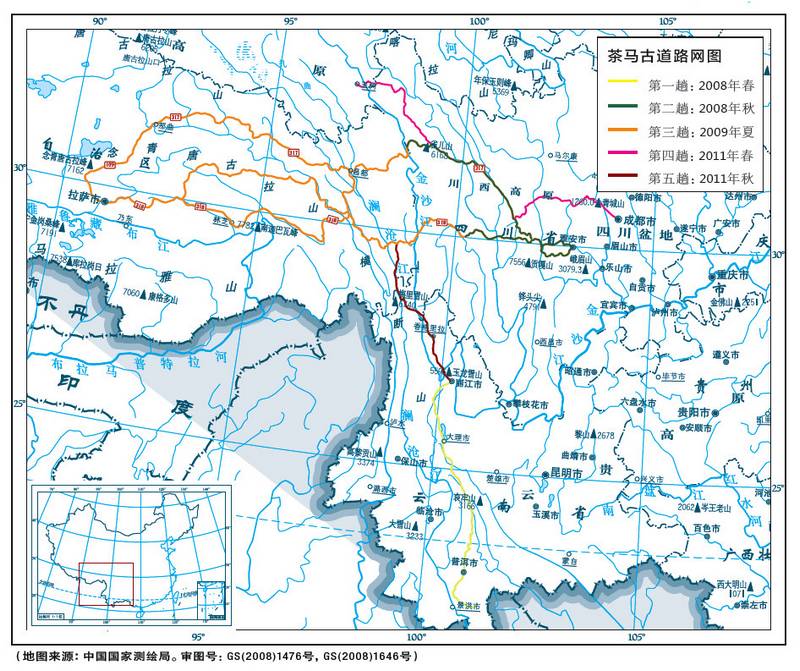

麦可·山下与茶马古道

在九寨沟,我第一次听说了茶马古道。这条古老的贸易路线起源于2500多年前,当时,内地商人开始向西藏人出售茶叶来换取马匹,以抵御不时来犯的北方游牧民族的铁骑。很快,这条道路就超越了茶与马的贸易,成为文化交流的通道。偏远地区的人们在西藏高原上星罗棋布的一条条山路沿线交换着物品与风俗。这一片路网,一部分蜿蜒于九寨沟,至今尚存。

茶马古道由三条纵横于青藏高原山脉、湖泊与河流间的主要道路组成。也许这个主题的篇幅与范围太大,使得策划与后勤工作超出了大部分杂志和图书出版商的预期。另一方面,这一片由山口、公路与步道所形成的网络向四面八方辐射,涵盖了形形色色的地形与文化,使得要找到一个中心焦点,或者一个叙事上的“连接点”,变得足具挑战性。但这并未使我望而却步,反而成为我展开茶马古道报道的最大动力。这正是我想要的主题:讲述一个在中国以外几乎无人知晓的崭新故事,其篇幅与复杂度都足以让《国家地理》杂志投入至少一年的时间。“茶”本身就是浩大的题目,要体验它,没有比中国更好的地方,因为所有的茶都源自中国。说这句话相当大胆,因为今天有太多不同种类的茶,更别提产茶的地区日益增多。

(图/文:麦可·山下 翻译:胡宗香)